Mise à jour le 30 avril 2025

De pratique marginale à solution incontournable, la télémédecine s’impose progressivement dans le parcours de soins en France. Accélérée par la crise sanitaire et soutenue par les innovations technologiques, elle transforme la relation entre patients et soignants, facilite l’accès aux soins et ouvre la voie à de nouveaux usages médicaux. PREVOIR vous éclaire.

La télémédecine : une évolution nécessaire du système de santé

Avec les avancées technologiques et les transformations du système de santé, la télémédecine est devenue un outil incontournable pour faciliter l’accès aux soins. Son développement répond à des besoins concrets, notamment en matière de réduction des inégalités territoriales, d’optimisation des ressources médicales et de prises en charge rapide des patients.

Qu’est-ce que la télémédecine ?

La télémédecine, longtemps perçue comme un concept futuriste, est aujourd’hui une réalité bien ancrée dans le paysage médical Français. Elle désigne l’ensemble des pratiques médicales réalisées à distance à l’aide de technologies.

Ce mode de consultation permet de pallier certaines difficultés d’accès aux soins, notamment dans les zones rurales ou dans les cas d’urgences où un déplacement immédiat n’est pas possible. Avec l’essor des nouvelles technologies, la télémédecine devient un véritable levier d’amélioration du système de santé, permettant une prise en charge plus rapide et plus efficace des patients.

Elle englobe plusieurs types d’actes médicaux, chacun répondant à des besoins spécifiques. La téléconsultation est sans doute la méthode la plus connue et la plus utilisée à distance et permet à un patient d’échanger avec un médecin via une vidéoconférence privée, sans avoir à se déplacer, ce qui constitue un gain de temps considérable.

En parallèle, la télé-expertise elle, offre la possibilité à un professionnel de santé de solliciter l’avis d’un confrère à distance, notamment pour confirmer un diagnostic complexe ou ajuster un traitement. Cette collaboration facilitée entre les spécialistes améliore la qualité des soins et permet de poser des diagnostics plus précis.

Par ailleurs, la télémédecine comporte aussi la télésurveillance médicale, qui est particulièrement utile, notamment pour le suivi des patients atteints de maladies chroniques. Grâce à l’utilisation d’objets connectés comme les tensiomètres ou les glucomètres, les médecins peuvent surveiller à distance l’évolution de l’état de santé de leurs patients et ajuster les traitements en fonction des données reçues.

Depuis septembre 2018, la téléconsultation est prise en charge par l’Assurance Maladies sous certaines conditions, notamment l’obligation pour le patient d’avoir un médecin traitant déclaré. Ce cadre réglementaire vise à garantir un suivi médical de qualité et à encadrer cette pratique pour éviter les abus.

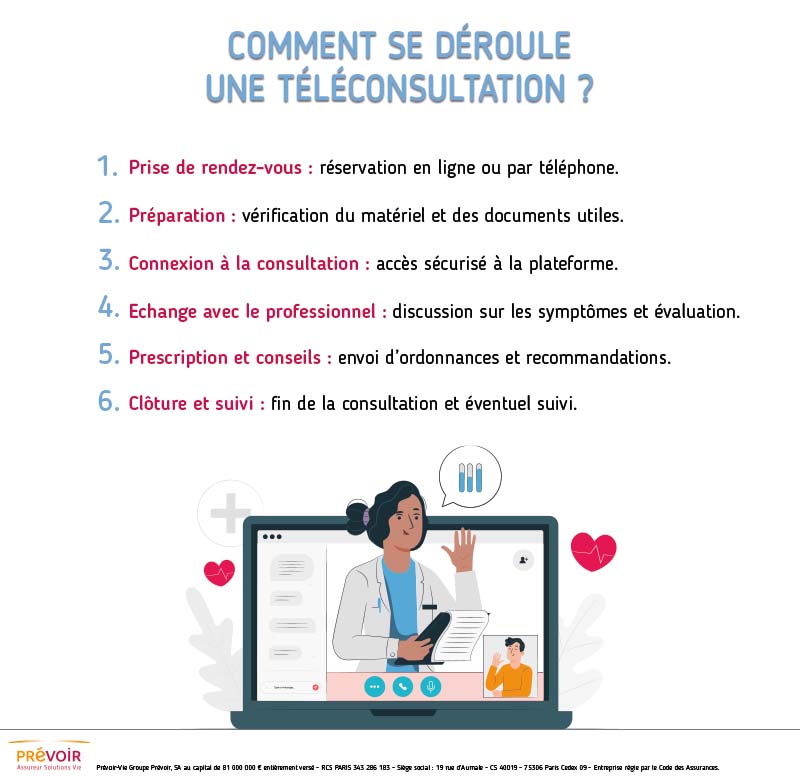

Texte descriptif : Une téléconsultation débute par une prise de rendez-vous en ligne ou par téléphone, à une préparation en vérifiant le matériel et les documents utiles, puis en se connectant à la plateforme sécurisée. Une fois connecté, l’échange se tient avec le professionnel de santé, qui posera son diagnostic, ses prescriptions et conseils. Une fois la consultation terminée, les documents et ordonnances seront mis à disposition.

Le saviez-vous ? En 2019, avant la pandémie, environ 60 000 téléconsultations étaient réalisées chaque mois en France. Avec la crise sanitaire, ce chiffre a explosé, atteignant 4,5 millions d’actes en avril 2020, illustrant ainsi la rapidité avec laquelle la population s’est approprié cet outil1.

Un essor accéléré par la crise sanitaire

La pandémie de COVID-19 a profondément transformé le système de santé en France, et la télémédecine en est l’un des exemples les plus frappants. Avant la crise sanitaire, cette pratique peinait encore à s’imposer, freinée par des réticences, tant du côté des professionnels de santé que des patients. La majorité des consultations médicales se faisaient en présentiel, et beaucoup de praticiens restaient sceptiques quant à l’efficacité des consultations à distance, notamment pour établir des diagnostics précis ou assurer un suivi médical rigoureux. Toutefois, en raison des restrictions sanitaires imposées pour limiter la propagation du virus, ces pratiques ont évolué.

Les différents confinements mis en place dès 2020, la fermeture de nombreux cabinets médicaux et la surcharge des établissements hospitaliers ont contraint le gouvernement à assouplir les règles encadrant la télémédecine. Dans ce contexte, l’Assurance Maladie a décidé de prendre en charge à 100 % les téléconsultations, supprimant ainsi un frein financier important pour les patients.

> Mon espace santé : comment activer son dossier médical numérique ?

Par ailleurs, la levée de certaines contraintes administratives comme l’obligation d’avoir un médecin traitant déclaré pour bénéficier d’une téléconsultation au moment de la pandémie a permis à un plus grand nombre de personnes d’accéder à des soins à distance et a ainsi modifié les habitudes des patients et des professionnels de santé. En mars 2020, les téléconsultations constituaient plus de 11 % de l’ensemble des consultations contre moins de 1 % avant la crise COVID-192. Ce changement dans les méthodes de consultation témoigne de l’adaptation rapide du corps médical à un outil autrefois perçu comme secondaire.

Pour répondre à cette explosion de la demande, les plateformes de téléconsultation ont connu une croissance exponentielle et restent depuis 2020, ancrées dans les habitudes de nombreux Français.

Le saviez-vous ? Doctolib a vu son nombre de téléconsultations multiplié par dix en seulement deux mois, signe d’un besoin urgent de solutions numériques pour pallier l’impossibilité de se rendre en cabinet.

Les avantages de la télémédecine

L’un des premiers avantages de la télémédecine est le gain de temps qu’elle permet. Pour les patients, les téléconsultations évitent des déplacements parfois contraignants, en particulier pour ceux vivant en zone rurale ou ayant des difficultés de mobilité. Ils peuvent ainsi obtenir rapidement un avis médical sans avoir à attendre plusieurs semaines pour un rendez-vous au cabinet. Cette rapidité est particulièrement précieuse pour certaines spécialités où les délais sont habituellement longs, comme la dermatologie ou la psychiatrie.

Pour les médecins, la télémédecine offre également une meilleure organisation de leur emploi du temps, leur permettant d’optimiser le nombre de consultations réalisées chaque jour. En effet, certaines pathologies courantes, comme les infections bénignes ou le renouvellement d’ordonnances, peuvent être efficacement prises en charge à distance, libérant ainsi du temps pour les cas plus complexes, nécessitant du temps pour un examen physique.

Par ailleurs, un autre atout majeur de la télémédecine est son rôle dans la lutte contre les déserts médicaux. En France, certaines régions manquent de médecins généralistes et de spécialistes, obligeant les patients à parcourir de longues distances pour accéder aux soins. Grâce à la télémédecine, un habitant de zone rurale peut désormais consulter un médecin à distance.

Le saviez-vous ? Pour pallier ces déserts médicaux, certaines municipalités ont mis en place des cabines de téléconsultation équipées d’instruments médicaux connectés (stéthoscope, tensiomètre, otoscope, etc.), permettant de bénéficier d’examens plus complets sous la supervision d’un professionnel de santé à distance.

> Pour en savoir davantage : Plus de 6 Français sur 10 ont déjà renoncé à des soins

En parallèle, la consultation à distance joue également un rôle clé dans le suivi de pathologies chroniques, notamment pour le diabète, l’hypertension ou l’insuffisance cardiaque par exemple. En effet, grâce aux objets connectés et aux plateformes de télésurveillance, les médecins peuvent aujourd’hui surveiller à distance les constantes de leurs patients et ajuster leur traitement en conséquence.

Enfin, la télémédecine contribue à désengorger les services d’urgences et les cabinets médicaux en offrant une solution alternative pour les consultations non urgentes. De nombreux patients se rendaient auparavant aux urgences faute de pouvoir obtenir rapidement un rendez-vous avec un spécialiste. Grâce à la généralisation des téléconsultations, ils peuvent désormais bénéficier d’un premier avis médical à distance.

La téléconsultation peut contribuer à réduire les hospitalisations évitables, en permettant une surveillance à distance des patients atteints de maladies chroniques, par exemple.

> Comment choisir sa complémentaire santé ?

Une adoption contrastée par les Français

La télémédecine s’est imposée comme une solution incontournable durant la crise sanitaire mais son adoption reste inégale selon les catégories de population et les territoires. Elle suscite des réactions contrastées.

Un engouement croissant mais encore inégal

Avant la crise sanitaire, la pratique de la télémédecine restait marginale, avec seulement 4 % des Français qui avaient eu recours à une téléconsultation en 20193. En l’espace de quelques mois, ce chiffre a explosé sous l’effet des restrictions de déplacement et de la surcharge des infrastructures médicales. Ce développement rapide a mis en lumière les nombreux avantages de la télémédecine, mais aussi les disparités dans son adoption.

En effet, tous les Français ne se sont pas approprié cette nouvelle pratique de la même manière. Les jeunes adultes actifs, en particulier les 24-45 ans, figurent parmi les plus grands utilisateurs de la téléconsultation. Familiarisés avec les outils numériques et souvent contraints par un emploi du temps chargé, ils apprécient la simplicité et la rapidité d’accès aux soins qu’offre la télémédecine. Pour eux, consulter un médecin via une application mobile ou une plateforme en ligne s’inscrit dans la continuité de leur hyperconnectivité.

À l’inverse, les personnes âgées se montrent globalement plus réticentes à cette évolution. Cela s’explique notamment par le fait que la fracture numérique reste un défi majeur, une grande partie des seniors n’est pas à l’aise avec les outils informatiques, ce qui limite leur accès à ces services en ligne. D’autre part, beaucoup d’entre eux restent très attachés aux consultations en présentiel, estimant que le contact direct avec leur médecin est essentiel pour établir un diagnostic de qualité et maintenir une relation de confiance.

L’adhésion à la télémédecine varie également selon les professionnels de santé. Avant 2020, seuls 5% des médecins généralistes pratiquaient la téléconsultation. Avec la crise sanitaire, ce chiffre a bondi, et aujourd’hui, trois praticiens sur quatre ont intégré ce mode de consultation dans leur exercice4.

Dans les grandes villes, où l’accès aux soins est généralement plus fluide, la télémédecine est souvent perçue comme une solution complémentaire plutôt qu’un substitut aux consultations en présentiel. De nombreux praticiens privilégient encore le contact direct avec leurs patients, estimant que certains examens et diagnostics nécessitent impérativement une évaluation physique.

En outre, dans les zones rurales et les déserts médicaux, la télémédecine apparaît comme une alternative précieuse pour pallier la pénurie de médecins. Lorsque les délais pour obtenir un rendez-vous physique s’étendent sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois, la téléconsultation permet aux patients d’avoir un premier avis médical plus rapidement.

Prendre soin de sa santé est indispensable, pour tout savoir, demandez votre magazine gratuit.

Les principaux freins à son adoption

Si la télémédecine s’est imposée comme une alternative incontournable pour de nombreux Français, elle continue néanmoins de susciter des réticences, tant du côté des patients que des professionnels de santé. Ces freins, qu’ils soient d’ordre médical, relationnel ou technologie, influencent encore largement son adoption, et soulèvent des interrogations quant à son intégration dans le parcours de soin.

L’une des principales préoccupations concerne la qualité du diagnostic posé à distance. Bien que la téléconsultation permette d’évaluer un certain nombre de symptômes et d’orienter les patients, elle présente des limites évidentes par rapport à une consultation en présentiel. L’absence d’examen physique peut compliquer l’identification de certains troubles nécessitant une palpation, une prise de tension ou une auscultation. Certains médecins se sentent ainsi moins à l’aise pour établir un diagnostic précis lorsqu’ils ne peuvent réaliser eux-mêmes les actes cliniques nécessaires. Ce frein est d’autant plus marqué pour certaines spécialités médicales comme la dermatologie, ou l’examen visuel en vidéo ne remplace pas toujours une observation détaillée en cabinet, ou encore la cardiologie, qui repose sur des examens complémentaires comme l’électrocardiogramme.

Un autre obstacle majeur à l’adoption de la télémédecine réside dans la perte du contact humain entre le patient et son médecin. Pour de nombreuses personnes, la consultation médicale ne se limite pas à un simple échange d’informations : elle représente un moment d’écoute, d’échange et parfois même de présence. Cette dimension relationnelle est particulièrement importante pour les patients âgés ou isolés, pour qui la visite chez le médecin constitue parfois l’une des rares interactions sociales de leur quotidien.

D’autant plus que certains patients expriment également des doutes quant à l’empathie et la compréhension que peut transmettre un professionnel de santé à travers un écran.

Au-delà des aspects médicaux et relationnels, les barrières technologiques freinent également l’essor de la télémédecine. Une connexion internet stable, un manque d’aisance avec les outils numériques ou encore des dysfonctionnements techniques liés aux plateformes de téléconsultation. Ces obstacles sont particulièrement présents dans les territoires ruraux, où la couverture internet peut être insuffisante, rendant les échanges compliqués. Il en est de même pour les plus âgés qui sont moins habitués à utiliser des applications de santé en ligne et qui peuvent éprouver de grosses difficultés à naviguer sur ces plateformes et à paramétrer leur matériel (son, micro, caméra, connexion).

L’impact sur la relation patient-médecin

L’absence de contact physique inquiète les patients qui redoutent de perdre la confiance et la proximité qu’ils ont avec leur médecin. En effet, la téléconsultation peut donner l’impression d’instaurer une forme de distance non seulement physique, mais aussi émotionnelle.

Du côté des professionnels de santé, le médecin ne se limite pas qu’aux mots du patient, il observe son attitude, son teint, sa posture, autant d’indices qui l’aident à affiner son diagnostic. Derrière un écran, ces signaux subtils peuvent être plus difficiles à percevoir, ce qui peut mener à une évaluation incomplète. Ce manque de repères est d’autant plus problématique dans certaines spécialités, comme la psychiatrie ou la médecine générale, où l’écoute et l’observation jouent un rôle essentiel dans la détection de troubles sous-jacents.

Par ailleurs, la télémédecine dématérialisée pourrait favoriser une approche plus transactionnelle du soin, où le lien humain se retrouve au second plan et les consultations étant plus accessibles et rapides, certains patients pourraient être tentés de multiplier les rendez-vous auprès de différents praticiens, rendant le suivi médical moins personnalisé.

Du côté des patients, le passage au numérique entraîne des craintes, notamment celle d’être moins bien suivi voir même de se sentir oubliés par leur médecin. Dans leur esprit, la consultation ne se résume pas à la délivrance d’une ordonnance par exemple, elle représente un moment d’écoute et de réassurance qu’il est parfois difficile de recréer à distance.

L’avenir de la télémédecine en France

L’avenir de la télémédecine repose sur de nombreux défis et opportunités. Si les avancées technologiques continuent de jouer un rôle dans son évolution, il serait nécessaire d’ancrer davantage cette pratique pour tous dans le parcours de soin.

Des évolutions technologiques au service de la médecine à distance

L’évolution de la télémédecine est associée aux avancées technologiques qui permettent d’améliorer la qualité des diagnostics à distance et d’offrir un suivi médical précis. L’intelligence artificielle (IA) joue un rôle de plus en plus important dans l’analyse des symptômes et l’aide au diagnostic.

En effet, certains algorithmes sont désormais capables d’analyser des images médicales, comme des radiographies ou des échographies, pour détecter des anomalies avec une précision parfois supérieure à celle d’un œil humain.

Bon à savoir : Ces outils d’IA ne remplacent pas l’expertise humaine mais permettent d’affiner les diagnostics et d’accélérer la prise en charge en détectant plus rapidement certaines anomalies.

En parallèle, les objets connectés de santé se multiplient, apportant une aide précieuse aux professionnels de santé dans le cadre du suivi des patients à distance. Ces technologies permettent non seulement d’affiner les diagnostics posés en téléconsultation, mais aussi de gagner du temps en réduisant la charge de travail des professionnels de santé.

Un modèle à pérenniser dans le parcours de soins

Si la télémédecine a prouvé son efficacité, notamment durant la crise sanitaire, la question de sa place dans le système de santé Français reste en suspens.

Un enjeu crucial pour pérenniser ce mode de consultation est la formation des professionnels de santé à ces nouvelles pratiques. Si de nombreux médecins ont adopté la téléconsultation par nécessité pendant la pandémie, ils n’ont pas tous été formés aux spécificités des consultations à distance. Savoir poser un diagnostic sans auscultation physique, adapter son mode de communication pour compenser l’absence de contact direct ou encore utiliser efficacement les outils numériques sont autant de compétences qui nécessitent un apprentissage.

Conscientes de cet enjeu, certaines facultés de médecine ont commencé à intégrer des modules consacrés à la télémédecine dans leurs cursus, afin de préparer les futurs praticiens à cette nouvelle approche de soin.

En effet, en bénéficiant de formations adaptées, les médecins se sentiront davantage en confiance dans leur quotidien, autant en rendez-vous physique qu’à distance.

Quels défis pour l’avenir ?

La télémédecine offre des perspectives positives et prometteuses mais elle soulève aussi des défis majeurs qu’il faudra relever dans les années à venir. L’un des enjeux les plus critiques est relatif à la protection des données de santé.

Les consultations à distance impliquent la transmission d’informations médicales sensibles, ce qui pose la question de la sécurité des plateformes utilisées. Les cyberattaques visant les hôpitaux et les établissements de santé se sont multipliées ces dernières années, mettant en évidence la vulnérabilité des systèmes informatiques. Assurer une sécurisation optimale des données médicales et garantir la confidentialité des échanges entre patients et médecins sera une priorité pour pérenniser cette pratique.

Un autre défi tout aussi important est le maintien d’un équilibre entre la médecine à distance et les consultations physiques. Si la téléconsultation peut être une solution précieuse pour des suivis réguliers ou des pathologies bénignes, elle ne pourra jamais remplacer totalement le contact humain et l’examen clinique. Il sera donc essentiel de définir clairement les situations où la télémédecine est pertinente, tout en garantissant l’accès aux soins en présentiel lorsque cela est nécessaire.

Enfin, la généralisation de la télémédecine devra s’adapter aux besoins des patients, en évitant une fracture numérique qui pourrait creuser les inégalités d’accès aux soins.

_______________________________

(1) France Stratégie, « Crise covid et essor des outils numériques », 2025

(2) L’Assurance Maladie, « Téléconsultation : une croissance record en mars 2020 », 2020

(3) DREES (Direction de la Recherche des Etudes, de l’Evaluation et des Statistiques), « sept consultations de médecine générale sur dix concernent en 2021 des patients des grands pôles urbains ».

(4) DREES (Direction de la Recherche des Etudes, de l’Evaluation et des Statistiques), « Trois médecins généralistes sur quatre ont mis en place la téléconsultation depuis le début de l’épidémie Covid-19 ».